La Vierge Marie est une figure essentielle du christianisme, car elle est mère de Jésus et aussi mère des hommes, donc notre Mère à tous. A l’annonciation, l’ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu’elle allait enfanter le Fils de Dieu, Jésus, sous l’action de l’Esprit Saint. Marie de Nazareth a dit « oui », et a accompagné quotidiennement les trente années de la vie cachée et publique de notre Rédempteur sur la terre, jusqu’à sa mort sur la croix ; elle a ensuite été le soutien de l’Église naissante. Enfin, après avoir été élevée corps et âme au Ciel, elle est encore aujourd’hui le soutien de l’Église du Christ, et de tous les hommes, jusqu’au terme de l’Histoire.

La Vierge Marie est une figure essentielle du christianisme, car elle est mère de Jésus et aussi mère des hommes, donc notre Mère à tous. A l’annonciation, l’ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu’elle allait enfanter le Fils de Dieu, Jésus, sous l’action de l’Esprit Saint. Marie de Nazareth a dit « oui », et a accompagné quotidiennement les trente années de la vie cachée et publique de notre Rédempteur sur la terre, jusqu’à sa mort sur la croix ; elle a ensuite été le soutien de l’Église naissante. Enfin, après avoir été élevée corps et âme au Ciel, elle est encore aujourd’hui le soutien de l’Église du Christ, et de tous les hommes, jusqu’au terme de l’Histoire.

Marie a une place toute spéciale en France, puisque Louis XIII a consacré notre pays à la Vierge Marie. La France est un lieu de nombreuses apparitions, dont les plus connues sont Lourdes, Pontmain, La Salette, devenues des sanctuaires générant de nombreux pèlerinages. Parmi les 200 lieux d’apparition mariale dans le monde, 32 se situent en France. Le nombre de villes et villages portant le nom de Marie, ainsi que toutes les cathédrales, églises et chapelles dédiées à Notre Dame témoignent de l’importance de la dévotion à la Vierge Marie sur notre territoire.

Le diocèse d’Angers est connu pour sa dévotion mariale, très ancienne, notamment grâce à Saint Maurille, évêque d’Angers du Vè siècle. Les sanctuaires les plus célèbres, toujours bien vivants et très fréquentés, sont ceux de Notre-Dame de BEHUARD, de Notre-Dame du MARILLAIS, ou encore Notre-Dame des GARDES, où une abbaye de sœurs cisterciennes trappistines a été fondée au XIXè siècle. Un autre antique lieu de pèlerinages, celui à Notre-Dame de Haute Foy à St Paul du Bois, non loin de Vihiers, rassemble toujours un millier de pèlerins le dimanche autour du 8 septembre, pour célébrer la Nativité de la Vierge. Citons aussi dans le Baugeois le pèlerinage à la chapelle ND de Montplacé (Jarzé) où en 1610 une jeune bergère avait vu s’illuminer une statue en bois de la Vierge Marie. On peut y admirer aujourd’hui une importante collection de couronnes de mariées.

En 1947, Mgr Costes, évêque d’Angers ouvrait une année mariale. Toutes les madones vénérées en terre d’Anjou furent rassemblées sur l’esplanade du calvaire de Béhuard, l’ile de la Loire à laquelle fut donnée le nom d’Ile de la Vierge Marie. Cette ostention, unique dans l’histoire de l’Anjou, permit de vénérer les madones du Marillais, de Béhuard, du Ronceray, du Puy-Notre-Dame, de Nantilly, de Sous-Terre, des Gardes, des Ardilliers, du Salve en Saint-Laud, de Notre-Dame de Charité, de Notre-Dame de Bonsecours à la Trappe de Bellefontaine, de la Réale, et d’une quarantaine d’autres, moins connues. En septembre 1870, Mgr Freppel, évêque d’Angers, consacrait à la Vierge le diocèse, en reconnaissance de la sauvegarde accordée contre les prussiens. Une plaque en garde mémoire à Notre-Dame des Ardilliers à Saumur.

Notre-Dame du Marillais

Autour de l’an 430, la Vierge Marie portant son enfant dans les bras, apparût dans un « leard » (peuplier noir) à l’évêque Maurille qui évangélisait alors l’Anjou. Elle lui aurait demandé de célébrer sa Nativité, chaque année, le 8 septembre. En souvenir de cette apparition et pour en consacrer l’emplacement, Maurille fit élever une chapelle qu’on appela Notre-Dame-de-Maurille, nom qui se transformera avec le temps en Notre-Dame-du-Marillais. Cette fête porte le nom de Notre-Dame-l’Angevine, et est célébrée tous les ans depuis l’épiscopat de Maurille, c’est à dire depuis environ quinze siècles pratiquement sans interruption, dans tout le diocèse d’Angers (Béhuard, Notre-Dame-des-Gardes, le Puy-Notre-Dame). Le pèlerinage actuel à Notre-Dame du Marillais se situe dans la lignée de celui de Cotignac. Il permet aux femmes, mères et épouses, de marcher ensemble et de porter toutes leurs intentions de prières, et rassemble tous les ans environ 2000 pélerins.

Autour de l’an 430, la Vierge Marie portant son enfant dans les bras, apparût dans un « leard » (peuplier noir) à l’évêque Maurille qui évangélisait alors l’Anjou. Elle lui aurait demandé de célébrer sa Nativité, chaque année, le 8 septembre. En souvenir de cette apparition et pour en consacrer l’emplacement, Maurille fit élever une chapelle qu’on appela Notre-Dame-de-Maurille, nom qui se transformera avec le temps en Notre-Dame-du-Marillais. Cette fête porte le nom de Notre-Dame-l’Angevine, et est célébrée tous les ans depuis l’épiscopat de Maurille, c’est à dire depuis environ quinze siècles pratiquement sans interruption, dans tout le diocèse d’Angers (Béhuard, Notre-Dame-des-Gardes, le Puy-Notre-Dame). Le pèlerinage actuel à Notre-Dame du Marillais se situe dans la lignée de celui de Cotignac. Il permet aux femmes, mères et épouses, de marcher ensemble et de porter toutes leurs intentions de prières, et rassemble tous les ans environ 2000 pélerins.

Notre-Dame de Béhuard

L’Ile de Béhuard est une petite cité de caractère très visitée, située à 15 km en aval d’Angers. Son sanctuaire est un lieu de pèlerinage marial plus que millénaire, très fréquenté. Aujourd’hui c’est la fête du 15 août qui rassemble le plus de pèlerins, sur l’esplanade aménagée à cet effet.

L’Ile de Béhuard est une petite cité de caractère très visitée, située à 15 km en aval d’Angers. Son sanctuaire est un lieu de pèlerinage marial plus que millénaire, très fréquenté. Aujourd’hui c’est la fête du 15 août qui rassemble le plus de pèlerins, sur l’esplanade aménagée à cet effet.

Au Vème siècle, l’évêque Maurille dédia ce lieu à Marie en remplacement d’une divinité païenne, protectrice des mariniers. Au XIème siècle le chevalier Béhuard reçoit « l’Ile Marie » qui devient alors « Béhuard ». Au XVème siècle, le roi Louis XI, sauvé à 20 ans d’une noyade, fit remplacer le modeste oratoire bâti sur le rocher au centre de l’ile par une église dédiée à la Vierge.

Notre-Dame des Ardilliers

En arrivant à Saumur par les bords de Loire, on ne peut manquer cette belle église surmontée d’un dôme : Notre-Dame des Ardilliers. Ici les fidèles viennent prier Marie dans ses mystères douloureux, Marie consolatrice des affligés.

En arrivant à Saumur par les bords de Loire, on ne peut manquer cette belle église surmontée d’un dôme : Notre-Dame des Ardilliers. Ici les fidèles viennent prier Marie dans ses mystères douloureux, Marie consolatrice des affligés.

C’est à cet endroit, près d’une fontaine alimentée par une source venant du coteau que fut découverte une statue représentant une Vierge de pitié, ou « piéta » : la Vierge, assise, pleure le Christ mort qu’elle porte sur ses genoux. Le tout premier récit des origines du pèlerinage fait remonter la découverte de la statue à 1454. De nombreuses guérisons sont attribuées à ce lieu, et les pèlerinages y furent nombreux. Même si ce lieu ne figure plus parmi les principaux sanctuaires mariaux, les principales fêtes mariales sont encore célébrées dans cette église.

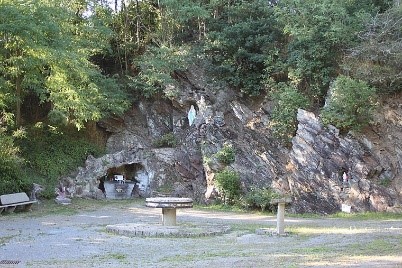

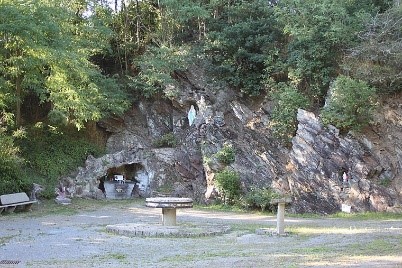

Répliques de la grotte de Lourdes en Anjou

Histoire brève des apparitions de Lourdes à la grotte de Massabielle

Histoire brève des apparitions de Lourdes à la grotte de Massabielle

Le 11 févier 1858, au pied des Pyrénées, à Lourdes, Bernadette Soubirous, petite bergère de 14 ans, issue d’une famille pauvre et très croyante, reçoit la visite de Marie, mère de Dieu. Ce sont 18 apparitions qui vont suivre. Et dès 1862, Rome reconnaît authentiques les apparitions de Lourdes officialisant le culte à la Vierge.

C’est dans un contexte de restauration catholique que La France au cours du XIXe siècle, va se couvrir de sanctuaires : La rue du Bac à Paris en 1830, La Salette en Isère en 1846, Pontmain en Mayenne en 1871, Pellevoisin en Indre en 1876... mais c’est aussi, dans ce contexte que de nombreuses congrégations religieuses voient le jour et que de nombreux curés vont vouloir édifier chapelles ou calvaires, ainsi que de nombreuses répliques de la grotte de Lourdes. On en compte 765 en France.

Après la reconnaissance des apparitions de Lourdes, beaucoup de prêtres et de pèlerins ont donc désiré pouvoir prier devant une réplique de la grotte de Massabielle, c’est pourquoi l’on retrouve aujourd’hui encore de nombreux lieux angevins bénéficiant de leur propre grotte de Lourdes. Dans certains villages, ces espaces de dévotion ont parfois pris une véritable ampleur jusqu’à devenir des lieux de pèlerinage. Souvent construites à l’initiative d’un curé, d’un particulier revenu d’un pèlerinage à la grotte ou exaucé par la Vierge pyrénéenne, les grottes témoignent du retentissement sans égal qu’ont eu les apparitions de Lourdes sur la France.

Nous pouvons citer les plus connues où l’on peut encore se rendre :

Montreuil sur Maine : appelé le petit Lourdes angevin : le 31 juillet 1898, cinq jeunes filles qui revenaient de Lourdes, se promènent le long de la Mayenne, et découvrent un lieu tout à fait propice à la construction d’une grotte, car il ressemble au lieu marial pyrénéen. Toute la paroisse participe au projet, et la grotte est bénie en 1899.

Depuis 1985, à Montreuil-sur-Maine, l’association des Amis de la grotte tente de sauver l’édifice du XIXe siècle. Une réplique de celle de Lourdes, unique dans le département.

Consulter le site des amis de la grotte de Montreuil

La Grotte de l’Ilette

Un « bon prêtre » s’était réfugié, à St Sauveur de Landemont, pendant la Révolution, après avoir refusé de prêter serment à la constitution civile du clergé. Un site marial y est aménagé. Tous les 15 août, une messe y est célébrée pour fêter l’Assomption de la Vierge Marie. Près d’une quinzaine de répliques de la grotte de Lourdes sont présentes dans les Mauges.

https://saintececile.diocese49.org/

Villedieu-La-Blouère

Située à la sortie du bourg de la Blouère, dans cette commune déléguée de Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire), la statue de la grotte a été déposée il y a quelque temps pour bénéficier d’une restauration, notamment pour ses couleurs. Quelques bénévoles de l’Association des bienfaiteurs ont effectué ces travaux délicats. Quatre couches de peinture successives auront ainsi été nécessaires pour lui redonner son lustre d’antan.

Son histoire remonte à août 1940 quand l’abbé Brunet, curé de la paroisse de la Blouère, fait un vœu : élever une grotte en hommage à Notre-Dame de Lourdes si aucun prisonnier ou déporté de la commune ne décède de fait de guerre, et si l’armée d’occupation quitte la paroisse. À la fin du conflit, ses souhaits furent exaucés. Une souscription fut donc organisée auprès de la population théopolitaine, et chaque famille fit don d’un temps de travail ; c’est ainsi que la grotte fut érigée pour perpétuer la protection de Marie.

Les patenôtriers en Anjou

Venant du terme « Pater Noster », les patenôtriers étaient les fabricants de chapelets et de médailles. Au XVIIe siècle, les patenôtriers prolifèrent à Saumur. Le pic a été atteint à cette époque, lorsque la cité comptait 1 500 artisans. La raison est simple : le pèlerinage à Notre-Dame des Ardilliers attirait un flot de pèlerins continu, qui a permis le développement des métiers de création d’objets religieux. Les patenôtriers étaient de ceux-là : ils fabriquaient médailles et chapelets. Jean-François Renard, le secrétaire de l’association des Amis des patenôtriers du Saumurois explique : « Ça a été l’activité principale de Saumur, bien avant le cheval et le vin ! On a été aidé sûrement par le placement stratégique de la ville, juste à côté de la Loire et l’existence de bateliers ». Actuellement, trois entreprises saumuroises (Arthus-Bertrand, Martineau et Partant) perpétuent la fabrication de médailles et l’étendent aux décorations profanes et aux bijoux fantaisie ou de valeur.

Les médailles

Un chapelet est constitué d’une cordelette ou d’une petite chaîne, sur laquelle sont disposées des billes (appelées aussi perles) dans un ordre bien précis. Chaque grosse bille correspond à un « Notre Père » ou « pater », chaque petite bille correspond à un « Je vous salue Marie » ou « Ave ». Une croix figure également parmi l’agencement de l’objet. Mais plus qu’un objet, le chapelet est une prière (faisant appel à l’objet du même nom). Une prière vocale et répétitive, mais aussi une prière méditative. À chaque chapelet est associé un « mystère », c’est à dire l’évocation d’un moment de la vie du Christ ou de la Vierge Marie.

Il y avait autrefois trois mystères, mystères joyeux méditant sur l’enfance du Christ, mystères douloureux méditant sur la Passion du Christ, et mystères glorieux méditant depuis la résurrection du Christ à son Ascension, jusqu’au Couronnement de Marie. Le pape Jean-Paul II a ajouté en 2002 à ces trois séries de mystères une quatrième série : celle des mystères lumineux.

Le chapelet lui-même s’est étendu au Rosaire, sous l’impulsion des Dominicains, entre le XIIIè et le XVè siècles. On médite alors à la suite les mystères joyeux, les mystères lumineux les mystères douloureux et les mystères glorieux.

Mode d’emploi pour prier le chapelet

Lien pour le chapelet à Lourdes

Saint Louis-Marie de Montfort : "C’est par Marie que Jésus-Christ est venu au monde, et c’est aussi par elle qu’il doit régner dans le monde."

La Vierge Marie est une figure essentielle du christianisme, car elle est mère de Jésus et aussi mère des hommes, donc notre Mère à tous. A l’annonciation, l’ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu’elle allait enfanter le Fils de Dieu, Jésus, sous l’action de l’Esprit Saint. Marie de Nazareth a dit « oui », et a accompagné quotidiennement les trente années de la vie cachée et publique de notre Rédempteur sur la terre, jusqu’à sa mort sur la croix ; elle a ensuite été le soutien de l’Église naissante. Enfin, après avoir été élevée corps et âme au Ciel, elle est encore aujourd’hui le soutien de l’Église du Christ, et de tous les hommes, jusqu’au terme de l’Histoire.

La Vierge Marie est une figure essentielle du christianisme, car elle est mère de Jésus et aussi mère des hommes, donc notre Mère à tous. A l’annonciation, l’ange Gabriel est apparu à Marie pour lui annoncer qu’elle allait enfanter le Fils de Dieu, Jésus, sous l’action de l’Esprit Saint. Marie de Nazareth a dit « oui », et a accompagné quotidiennement les trente années de la vie cachée et publique de notre Rédempteur sur la terre, jusqu’à sa mort sur la croix ; elle a ensuite été le soutien de l’Église naissante. Enfin, après avoir été élevée corps et âme au Ciel, elle est encore aujourd’hui le soutien de l’Église du Christ, et de tous les hommes, jusqu’au terme de l’Histoire.